Autora: Sophia A. Soto Figueroa*

Una reseña de un libro que incomoda y abre grietas: pensar la justicia más allá de la cárcel, el castigo y la venganza. Desde el feminismo abolicionista, se propone un lenguaje distinto, capaz de transformar la violencia sin reproducirla.

“¡Hace falta más, hace falta justicia!”

“¿Será posible imaginar una sociedad en la que nadie se arrogue el poder de castigar? ¿Podemos pensar en poder sin castigar?”

Madeline Román López

“Un crimen debería ser un punto de partida para un diálogo real”.

Iris Y. Rosario Nieves

*Fotos tomadas por Alondra de la Cruz Paulino.

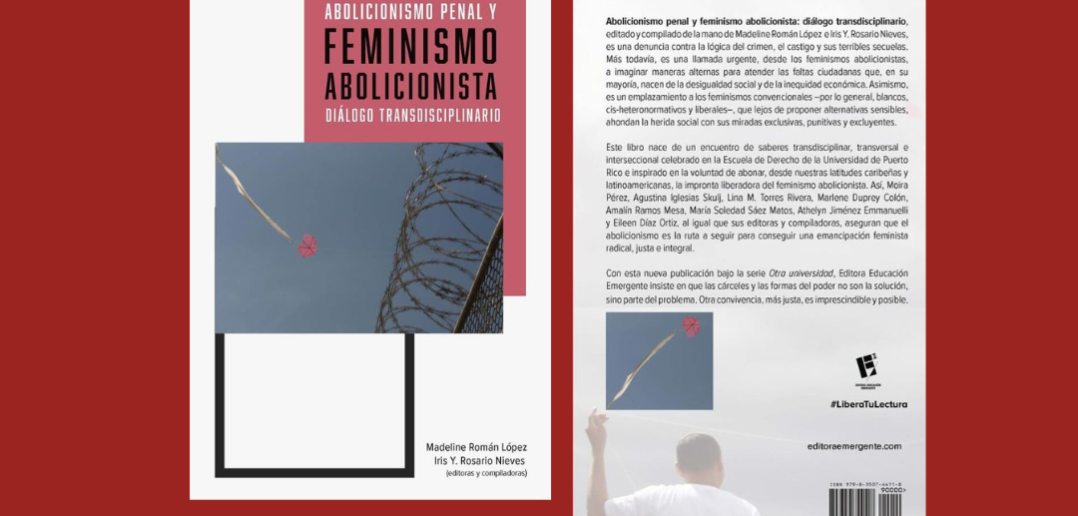

El pasado viernes, 12 de septiembre, el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se transformó en un espacio de provocación colectiva. Allí se presentó el libro Abolicionismo penal y feminismo abolicionista: Diálogo transdisciplinario, editado y compilado por Madeline Román López e Iris Y. Rosario Nieves.[1]

Su propuesta conjunta no busca complacer. Se trata de una lectura que incomoda, que quiebra certezas jurídicas y obliga a repensar desde los feminismos abolicionistas cómo imaginamos la justicia más allá de la cárcel y el castigo. El volumen recoge aportaciones de voces latinoamericanas y caribeñas como Moira Pérez, Agustina Iglesias Skulj, Lina M. Torres Rivera, Marlene Duprey Colón, Amalín Ramos Mesa, María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanuelli y Eileen Díaz Ortiz.

La tesis es clara: el punitivismo no repara; por el contrario, ha sido espejo de las fisuras provocadas por los choques de todo eso que ha quedado roto. La obra problematiza la respuesta automática de más cárcel, más castigo frente a la violencia patriarcal. Plantea, en cambio, alternativas como la justicia restaurativa, comunitaria y decolonial, centradas en el cuidado, la reparación y la escucha activa de las víctimas. De colocarnos desde otro espacio de escucha. Su aporte novedoso está en la interseccionalidad: une la crítica de género con una mirada sociojurídica que conecta Derecho, Sociología y Filosofía Política, para ayudarnos a trazar desde dónde es posible comenzar a imaginarnos distintos como sociedad.

El evento contó con la participación de la Lcda. Yanira Reyes Gil, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y del sociólogo Félix López Román, profesor del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, junto a la moderadora Beatriz Llenín Figueroa, cofundadora de la Editorial Educación Emergente de Cabo Rojo. Además, se sumó la presencia entre el público de la Colectiva Feminista en Construcción.

I. Respuestas individuales para problemas colectivos

La profesora Reyes Gil comenzó con una reflexión personal sobre el acto de leer:

La lectura de un libro es siempre un acto individual. Lo leemos desde nuestros posicionamientos y nos acercamos a él desde nuestro interés particular. Sin embargo, no lo es tanto con las palabras escritas, pues están cargadas de experiencias; primero de quien las escribe y después de quien las lee, las hace suyas y las interpreta. Esa es la magia de la lectura: el texto escrito se evoca y renueva de una manera única para cada persona que lo lee, incluso para una misma persona que lo relee un tiempo después.[2]

Confesó sentirse rota tras la lectura, y enumeró cinco retos fundamentales que deja el libro: (1) las cárceles no reparan el daño; (2) el sistema penal individualiza la responsabilidad e ignora las causas estructurales; (3) las víctimas son infantilizadas y despojadas de agencia; (4) las políticas de castigo carecen de empatía y cuidado, y (5) el abolicionismo es un proyecto radical porque rompe para reconstruir.[3]

La reflexión de Reyes Gil fue, en muchos sentidos, la síntesis viva de lo que propone el libro. Al declararse rota, hace apertura a la incomodidad que el libro busca evocar. Los cinco retos que enumeró en su reflexión dialogan directamente con la tesis central de la obra: que el Derecho Penal, tal como lo conocemos, no sana, sino que perpetúa el daño. Su lectura interpela a cuestionar la aparente neutralidad del castigo, a escuchar las voces de las víctimas sin infantilizarlas y a pensar en alternativas que partan de la empatía y el cuidado. Reyes Gil nos propone una forma en cómo leerse o cómo leernos: desde la vulnerabilidad, pero también desde la responsabilidad colectiva de imaginar otros futuros posibles.

Asimismo, la también socióloga, cuestionó de frente las respuestas inmediatas del Estado que se concentran en el individuo y terminan creando falsas dicotomías. Señaló que esta lógica penal, que critica el libro, no es solo ineficiente, sino incapaz de dar respuestas reales al daño.[4] Lo planteado remite a la idea de que el libro es también una evocación a la imaginación: ¿qué hacemos con la violencia de género cuando nosotras mismas hemos acudido al sistema punitivo esperando soluciones? Reyes Gil advirtió que, muchas veces, lo que se reclama como justicia termina siendo una administración de venganza, y que se ha tornado muy palpable en casos recientes durante los pasados meses en la Isla. “Quienes abogan por la cárcel, guardan un deseo de venganza”,[5] enfatizó, planteando que aceptar el castigo como justicia es perpetuar una forma de guerra cotidiana.

II. Un lenguaje distinto, capaz de nombrarse

La intervención de Félix López Román abrió un ángulo sociológico incisivo: ser víctima, dijo, también puede convertirse en una forma de condena.[6] Distinguió entre el delito moral y el delito penal como dos cuerpos que nos empujan a hablar desde el lenguaje del sistema: uno fabrica culpa y el otro expediente, ambos clausuran la posibilidad de tramitar el conflicto en comunidad. Así, el delito que es un conflicto social, es confiscado por el Estado y remitido al aparato penal; en ese tránsito, acusados y víctimas son expropiados y reducidos a piezas de la “industria del castigo”.[7] De ahí la paradoja: adultos infantilizados y menores tratados como adultos.

Retomando las palabras de Madeline Román en su intervención, —“hay gente que habla de la sociedad como si no fuera parte de ella”— López Román explica cómo el sistema convierte al acusado en deudor por excelencia y coloca a la víctima en una posición de impotencia. Preguntó entonces: “¿las mujeres son solo la violencia que viven?”;[8] y advirtió que muchos dispositivos estatales refuerzan identidades femeninas tradicionales, subrayando fragilidad y dependencia, y por tanto, resalta la propuesta del libro en un hablar de acción distinto, que renuncie a los feminismos de corte punitivo y ensaye otras gramáticas de justicia. Ante la interrogante del público, —“¿es complicado porque queremos justicia?”— la réplica volvió al paradigma de la complejidad: lo complejo es aquello que no puede explicarse con una palabra maestra (ni “cárcel” ni “castigo”). De ahí su desafío mayor: ¿será posible una sociedad donde nadie se arrogue el poder de castigar? Tal vez el primer paso sea admitir que todos producimos violencia y, en algún grado, hemos sido cómplices de ella.

Desde el público, la participación de Shariana Ferrer-Núñez, activista de la Colectiva Feminista en Construcción, añadió otra capa crítica. Agradeció a las editoras por la interpelación y dejó planteadas dos preguntas que resonaron en la sala: (a) ¿Dónde están las maneras en las que el Estado asume responsabilidad sobre las violencias?, y (b) ¿para crear un sujeto de derecho, se requiere un sujeto de no derecho? Ambas interrogantes apuntan a la contradicción de un orden jurídico que, al definir quién merece protección, simultáneamente produce exclusión.

Ferrer-Núñez también recordó que lo problemático no viene únicamente del Estado: “Muchas de las cosas problemáticas también pueden devenir de nosotras”, dijo, invitando a poner a prueba nuestras ideas y a dejar que la incomodidad nos sirva de motor crítico. Su intervención funcionó como espejo y desafío: pensar no solo en cómo desarmar el castigo institucional, sino también nuestras propias certezas.

III. Hace falta más, sí; desarmar las cárceles conceptuales

La violencia, que como bien señaló Reyes Gil, tiene agencia. De modo que, un acercamiento desde otras perspectivas teóricas muestra que sí es posible escapar y transformar la violencia e imaginar la justicia de otras maneras. Y acaso me pregunto, ¿se trata de desarmar también las cárceles conceptuales y preguntarnos en cuántas de ellas seguimos habitando? ¿Y desde ahí, cómo percibimos el mundo? ¿Nos hemos atrevido alguna vez a rompernos lo suficiente como para poder imaginar cómo podría ser?

Las editoras nos recuerdan que aceptar el castigo como sinónimo de justicia es perpetuar un deseo de venganza; que el Estado confisca los conflictos y los convierte en deudas, expropiando tanto a víctimas como a acusados; que incluso nuestras certezas pueden volverse dispositivos de poder si no nos atrevemos a ponerlas a prueba. Al final, la lectura de la que hablamos se trata de un ejercicio colectivo de reconocer que el dolor no puede ser un lenguaje pedagógico, sino que nos debemos una invitación a reconocer nuestra complicidad con la violencia y, desde ahí, atrevernos a inventar otro lenguaje, otro marco, otro futuro. Quizás la verdadera provocación del libro es entender que la justicia no está en custodiar barrotes ni en administrar expedientes, sino en abrir grietas donde podamos imaginar, con radical ternura, que otra convivencia es posible.

Antes de concluir, como autora de esta reseña, me acerqué a las editoras y compiladoras con una pregunta: Si pudieran agregar hoy un capítulo más, a partir de los debates actuales, ¿sobre qué tema sería? A esta interrogante, la profesora Rosario Nieves respondió que “escribiría sobre justicia transformadora a nivel comunitario, un capítulo que muestre cómo estas prácticas están funcionando en otros lugares y de qué manera benefician a las comunidades. Sería llevarlo a las comunidades, que se vea concreto”.[9]

Por su parte, Madeline Román destacó que, más allá de añadir un tema específico, lo verdaderamente urgente es abrir la posibilidad de un movimiento social gestado desde la sociedad misma, con distancia del Estado: “Un movimiento capaz de pensar fuera de la caja, de escapar de las coordenadas punitivistas del castigo para imaginar otras formas de justicia”.[10]

Estas intervenciones finales subrayan que el desafío no es únicamente teórico, sino práctico y urgente: abrir caminos que nos permitan repensar la justicia fuera del marco punitivo y se prolonga en preguntas que todavía nos interpelan. Hace falta más, sí. Hace falta más que cárcel disfrazada de justicia, más que un sistema que administra venganza. Hace falta valentía colectiva para pensar la violencia sin reproducirla.

IV. Comentario sobre la portada del libro que me parece pertinente

La portada del libro es un diálogo con el profesor Fernando Picó y con la película documental Todos íbamos a ser reyes, dirigida y producida por Márel Malaret.[11] La fotografía que se encuentra en la portada proviene de dicho proyecto, que fue producto de un taller en la cárcel de Guayama.

Así, el cometa de la imagen lo volaba José Armando Torres Rivera, quien fue exonerado luego de cumplir veintiocho años por un crimen del cual no era responsable. Apenas un año después de haber sido exonerado, a sus cuarenta y nueve años, habiendo estado encarcelado desde que tenía diecisiete, falleció de causas naturales.[12] Durante la presentación y en respuesta a preguntas del público, la profesora Rosario Nieves puntualizó que la imagen de portada rinde homenaje al trabajo abolicionista que inicio Picó, a Torres Rivera y a la compañera Edna Benítez Laborde, actual directora del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas.

*Sophia A. Soto Figueroa posee un bachillerato en Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico. Se ha desempeñado como editora y redactora en proyectos editoriales de libros, artículos y revistas. Actualmente cursa su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde también forma parte de la Clínica de Asistencia Legal y es colaboradora de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Ha colaborado como traductora de documentos legales en procesos de apoyo a inmigrantes y ha participado en iniciativas del Poder Judicial y de los tribunales de Puerto Rico.

[1]Madeline Román López, catedrática jubilada del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, es investigadora en Sociología del Derecho, Criminología, Estudios de Género y fundadora del Instituto de Investigación Violencia y Complejidad; Iris Y. Rosario Nieves, licenciada y catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dirige el Proyecto ADN Post Sentencia y ha investigado en las áreas de Derecho Penal y Penitenciario.

[2] Ponencia de Yanira Reyes Gil, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Presentación del libro Abolicionismo penal y feminismo abolicionista: Diálogo transdisciplinario, en San Juan, Puerto Rico (12 de septiembre de 2025).

[3] Id.

[4] Id.

[5] Id.

[6] Ponencia de Félix López Román, catedrático del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Presentación del libro Abolicionismo penal y feminismo abolicionista: Diálogo transdisciplinario, en San Juan, Puerto Rico (12 de septiembre de 2025).

[7] Id.

[8] Id.

[9] Entrevista con Iris Y. Rosario Nieves, catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico (12 de septiembre de 2025).

[10] Entrevista con Madeline Román López, fundadora del Instituto de Investigación Violencia y Complejidad, en San Juan, Puerto Rico (12 de septiembre de 2025).

[11] TODOS ÍBAMOS A SER REYES (Producciones Damiana, 2024).

[12] Véase Benjamín Torres Gotay, Muere José Armando Torres, quien estuvo 28 años preso por un crimen que no cometió, El Nuevo Día (20 de diciembre de 2021), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/muere-jose-armando-torres-quien-estuvo-28-anos-preso-por-un-crimen-que-no-cometio/.